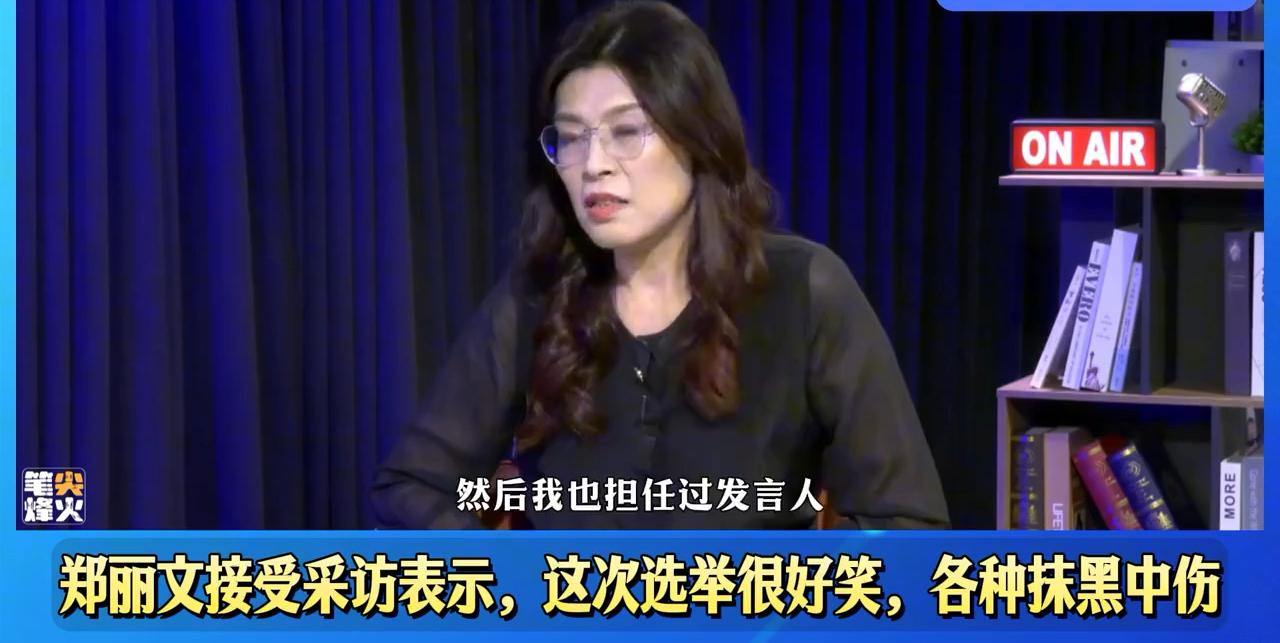

主持人:“郑女士,如果您到大陆去恒瑞行配资,您准备见谁呢?” 这个问题,听起来就是普通的行程打听,对吧?但内行人都懂,这是个标准的“采访坑”!答具体了,可能惹麻烦;答模糊了,显得没水平。

就在所有人都屏息凝神,等着看她怎么跳坑的时候,开口了。她没有直接回答见谁,而是从容不迫地说:“见谁不重要,关键是看你能代表多少民意。”

就这一句话!现场氛围瞬间就变了,从一场普通的问答,秒变“高情商说话教学现场”。这话到底厉害在哪?今天咱就给它扒个底儿掉,保你看完直呼学到了!

第一层厉害:金蝉脱壳,一脚绕开大深坑

主持人的坑,挖在“人”上。她非要你点名道姓,只要你说了名字,话题就很容易被带偏,围绕这个“人”产生无穷无尽的争议。

但郑丽文根本不接招。她用一个“乾坤大挪移”,把焦点从“见谁”(个体)巧妙地转移到了“代表谁”(整体)上面。这就好比有人八卦你“要和谁谈恋爱”,你回他“重要的是找到真爱”,一下子就把对方的低级趣味给升华了。她完美地避开了人事是非,没给对手留下任何借题发挥的把柄。

第二层厉害:拔高格局,瞬间立稳“人设”

这句话更妙的地方在于恒瑞行配资,它不是在防守,而是在进攻——为自己树立了一个高大上的人设。

她的潜台词 loud and clear:我郑丽文出行,不是去游山玩水,也不是去搞私人关系。我肩负的是身后千千万万民众的期待和重托。我的底气和话语权,不来自于我见了某个大人物,而来自于我代表了多么厚重的民意。一句话,就把自己从“个体政客”拔高到了“民意化身”的层次。这格局,这站位,你不得不服。

第三层厉害:反客为主,一句话夺回话语权

在对话中,谁定义问题,谁就掌握了主动。提问者本来是掌握主动权的,但郑丽文的回答,直接重新定义了这场对话的核心。

她说完之后,大家思考的不再是“她要见谁”这个具体行程,而是“民意代表率”这个深刻议题。节奏完全被她带走了,主持人反而成了被她引导的一方。这才是真正的控场能力,用一句话,就把客场变成了自己的主场。

我们来换个答案,看看效果有多灾难:

如果她老实回答:“我准备去见王主任、李部长……”

——完了,第二天的新闻标题就会是“郑丽文密会大陆高官”,各种解读能把她淹死。

如果她打官腔:“行程还在规划中,不便透露。”

——立刻显得疏远、不真诚,仿佛在刻意隐瞒什么。

如果她直接怼回去:“这是我的隐私,无权过问。”

——气氛直接僵掉,显得自己小家子气,心里有鬼。

你看,对比之下,就更显出她那个回答是多么的举重若轻,四两拨千斤。

所以说,郑丽文这番应对,堪称语言艺术的经典案例。它完美展现了如何在复杂的环境中,既保护了自己,又提升了格局,还掌握了主动。

这招不仅政客能用,咱们普通人在职场、在生活中,面对那些“给你挖坑”的问题时,一样可以活学活用。比如同事问你“你觉得A领导和B领导谁更好?”,你就可以借鉴这种思路,不评具体人,而是谈“我认为能带领团队达成目标的领导就是好领导”。

鸿岳资本配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。